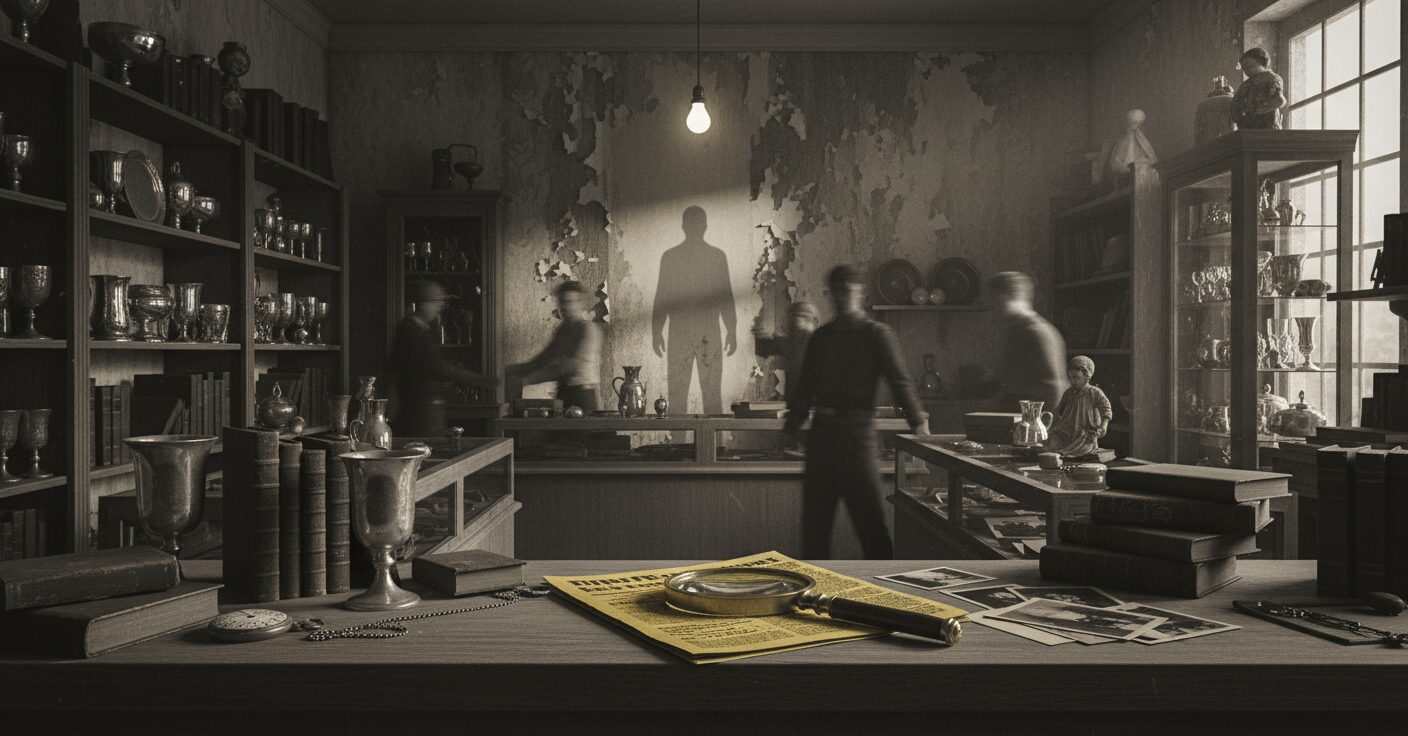

1982年、東京・池袋の古美術店で発生した「無尽蔵殺人事件」は、店主の失踪と遺体なき裁判という異例の展開を辿り、今なお多くの謎を抱えています。本記事では、この不可解な事件の背景、捜査、そして裁判の全貌を深掘りし、なぜ「死体なき殺人事件」として語り継がれるのか、その核心に迫ります。現代のSNSでどのような議論が交わされているのかにも触れ、事件の多角的な側面を考察します。

「無尽蔵殺人事件」とは?消えた店主と“死体なき殺人”の全貌

1982年、日本の犯罪史にその名を刻んだ「無尽蔵殺人事件」は、遺体が見つからないまま被疑者が有罪となった稀有なケースとして、多くの人々の記憶に残っています。東京・池袋にあった古美術店「無尽蔵」の店主N氏(当時56歳)が忽然と姿を消し、その後の捜査で店員のS氏(当時30歳)がN氏殺害の容疑で逮捕されたことから事件は始まりました。当時、N氏が行方不明になった時期は、三越百貨店の「古代ペルシャ秘宝展」における贋作出品事件、通称「三越事件」が世間を騒がせていた真っ只中でした。N氏はこの三越事件の贋作の仕入れ元の一つとして目されており、そのトラブルが失踪に繋がった可能性も指摘されていました。この複雑な背景が、事件の謎を一層深める要因となりました。警察は当初、N氏の失踪をめぐる詐取・横領容疑でS氏を別件逮捕しますが、本命はN氏殺害の線での捜査でした。その後、S氏はN氏を殺害し、遺体を京浜運河に遺棄したと自供します。しかし、この自供にもかかわらず、広範囲にわたる捜索が行われたにもかかわらず、N氏の遺体はついに発見されることはありませんでした。この「死体なき殺人事件」という異例の事態は、日本の司法制度において極めて珍しいものであり、事件の審理中から世間の大きな注目を集めました。なぜ、遺体が見つからないにもかかわらず、殺人事件として立件され、そして有罪判決が下されることになったのでしょうか。この疑問こそが、事件が未だに多くの人々の関心を引きつける最大の理由です。通常、殺人事件の捜査や裁判は、通常の殺人事件とは比較にならないほどの困難を伴います。物的な証拠が極めて少ない中で、いかにして有罪を立証するのか、そして司法はどのような判断を下すのか。これは単なる刑事事件の枠を超え、法と証拠、そして人間の証言の信頼性という、根源的な問いを投げかけるものでした。事件の概要を理解することは、その後の不可解な点や争点を深く掘り下げる上で不可欠となります。読者はこの事件がなぜ「死体なき殺人」として特異であるのか、その入り口をここで理解し、さらなる真相解明への興味をかき立てられるでしょう。この事件は、単なる過去の事件として片付けられない、現代にも通じる司法の課題を浮き彫りにしているのです。古美術店「無尽蔵」店主失踪事件

遺体なき裁判はなぜ成立した?生存証言と物的証拠の真実

「無尽蔵殺人事件」が世間の耳目を集め、「冤罪」の可能性まで指摘される最大の理由は、何よりも被害者とされるN氏の遺体が発見されなかった点にあります。これに加え、S氏がN氏を殺害したとされる日以降に、N氏に会った、あるいは電話で話したと証言する者が複数人現れたことで、事件は一層の混迷を極めました。公判中、S氏がN氏を殺害したとされる1982年2月28日以降に、N氏と接触したとする証言者が5人も現れました。これらの証言は、検察側の主張、すなわちN氏がその日に殺害されたという立証を根底から覆す可能性を秘めていました。例えば、ある証言者は3月初旬にN氏と会ったと主張し、別の証言者は電話で話したと述べました。しかし、裁判所はこれらの証言に対し、「信用性が甚だ低いか全く証拠価値のないもの」と厳しく評価し、いずれも退けました。この判断の背景には、証言内容の曖昧さや、証言者がS氏と個人的な繋がりを持っていたことなどが影響したとされています。一方で、殺人事件において最も重要な物的証拠も極めて不足していました。警察が「無尽蔵」の店内で採取した血痕は微量であり、それが人血であるかどうかさえ特定できない状況でした。S氏の自供が事件の主要な根拠とされたものの、状況証拠や客観的な裏付けが乏しい中で、裁判は進行していったのです。通常、殺人事件の裁判では遺体発見が不可欠であり、強固な物的証拠が求められます。しかし、「無尽蔵殺人事件」では、そのいずれもが極めて不十分でした。それにもかかわらず有罪判決に至ったのは、S氏の「自供」が決定的な役割を果たしたとされています。自供の信用性を巡っては、捜査段階での取り調べの適法性や、自供内容の客観的妥当性が常に議論の対象となります。この事件では、自供が唯一に近い強力な証拠であったため、その真実性が深く問われることになりました。裁判所は、S氏の自供内容と、N氏の失踪前後の状況証拠を総合的に判断し、自供に一定の信用性があると結論付けたのです。このセクションを通じて、読者は遺体なき裁判がいかに成立したのか、その法的・事実的な背景を理解することができます。特に、証言の信頼性や物的証拠の不足が、事件を「冤罪」の可能性を含んだ議論の的としている点が浮き彫りになります。死んだはずの被害者が“生きていた”…? 謎が謎を呼ぶ遺体なき「無尽蔵」殺人事件 被告はなぜ有罪となったのか – ライブドアニュース

三越事件との意外な接点!古美術界を揺るがしたスキャンダルと事件の裏側

「無尽蔵殺人事件」の謎を深める要因の一つに、当時世間を賑わせていた「三越事件」との関連性が挙げられます。一見すると無関係に見えるこの二つの事件ですが、実は被害者であるN氏が三越事件の「キーパーソン」の一人であった可能性が指摘されており、これがN氏の失踪の背景にあるのではないかという見方がありました。「三越事件」とは、1982年に発覚した三越百貨店による「古代ペルシャ秘宝展」での贋作出品を巡る一大スキャンダルです。三越のトップが関与し、偽物が本物として販売されていたという前代未聞の不正事件は、古美術界はもとより、日本社会全体に大きな衝撃を与えました。この事件で問題となった贋作の仕入れ元の一つとして、行方不明となったN氏の古美術店「無尽蔵」が挙げられていました。N氏が失踪した時期と三越事件の発覚時期が重なっていたことから、N氏が三越事件のトラブルに巻き込まれ、それが失踪の動機になったのではないかという憶測が飛び交いました。例えば、贋作問題が発覚したことで、N氏が何らかの圧力やトラブルに直面し、それを避けるために姿をくらました、あるいは何者かに口封じされた、といった見方も存在しました。このような背景は、単なる店員による殺人事件という側面だけでなく、古美術界の裏側や、それにまつわる利権争いといった、より複雑な構図を事件に与えることになります。捜査当局も、当初はN氏の失踪が三越事件に関連している可能性を排除せず、慎重に捜査を進めていたとされています。もしN氏の失踪が三越事件に関連しているとすれば、S氏による殺害という動機だけでなく、さらに深い闇が事件の背景に横たわっていることになります。このような複数の可能性が、事件をより不可解で多層的なものとして位置づけています。当時、この二つの事件を結びつける報道も少なからずあり、世間の関心はさらに高まりました。N氏が本当に殺害されたのか、それとも三越事件に関連する何らかの理由で姿を消したのか、この疑問が事件の全体像を捉える上で重要な要素となっているのです。読者は、単なる殺人事件としてではなく、当時の社会情勢や古美術界の闇といった広範な視点から「無尽蔵殺人事件」を考察するきっかけを得るでしょう。この意外な接点は、事件の動機や背景をより深く理解するために不可欠な情報であり、事件の新たな側面を提示します。三越事件 – Wikipedia

複雑な人間関係が招いた悲劇!店主Nと店員S、語られなかった動機と裁判の攻防

「無尽蔵殺人事件」のもう一つの重要な争点は、被害者N氏と加害者とされるS氏との間に存在した「複雑な人間関係」、そしてS氏が自供した「動機」の変遷にあります。この人間関係こそが、遺体なき事件の真相を解明する上で、極めて重要な鍵を握っていたと考えられています。事件発生当初、S氏はN氏からの男色行為の強要に耐えかねた末、衝動的に殺害してしまったと自供しました。N氏が過去にゲイバーを経営していたことや、S氏がその店でアルバイトをしていた時期があったことなどから、二人の間には単なる雇用関係を超えた、私的な、そして非常にデリケートな関係性が存在したと推測されています。こうした背景は、事件の動機に深く関わっている可能性を示唆していました。しかし、公判に入るとS氏はこの自供を全面的に否認に転じます。男色行為の強要も、それによる殺害も否定し、無罪を主張しました。なぜ自供を翻したのか、その理由は明確には語られませんでしたが、法廷での攻防は、S氏の自供の真実性と、動機そのものの信憑性を巡って激しく繰り広げられました。検察側は、S氏がN氏の財産を横領しようとした動機も指摘しましたが、これもまた決定的な証拠には乏しい状況でした。遺体がなく、物的証拠も少ない中で、動機の「真実」は法廷において徹底的に争われることになったのです。このような動機の変遷や複雑な人間関係は、事件の動機が単一ではない可能性や、あるいはS氏が何らかの理由で自供内容を偽った可能性を示唆しています。例えば、社会的な偏見や体裁を気にして、公判で自供を撤回したのではないか、あるいは別の真の動機を隠そうとしたのではないか、といった推測もなされました。被害者と加害者、それぞれの立場からの主張が食い違う中で、裁判所はどのような基準で事実認定を行い、S氏の有罪を導き出したのでしょうか。これは、司法が「真実」をどのように構築し、判決に至るのかという、法廷における人間の心理と証拠の限界を示す事例とも言えます。読者は、事件の背後にある人間ドラマや、動機が持つ多面性を深く考察する機会を得るでしょう。特に、自供の信頼性という普遍的なテーマを、「無尽蔵殺人事件」の具体的な事例を通して考えることができます。この複雑な関係性は、事件を単なる犯罪としてではなく、人間の心の闇と光を映し出す鏡として捉えさせてくれます。

SNSが問いかける「真実」:「#未解決事件」「#冤罪」現代の議論と“無尽蔵”への眼差し

1982年に発生した「無尽蔵殺人事件」は、事件から長い年月が経過した現代においても、その不可解さゆえに多くの人々の関心を引き続けています。特にSNSが情報共有の主要なプラットフォームとなった今日、過去の未解決事件や真相が不明瞭な事件は、「#未解決事件」「#冤罪」といったハッシュタグとともに、新たな視点から議論されることがあります。しかし、「無尽蔵殺人事件」に関しては、他の事件と比較して、現代のSNSで活発な議論が展開されているわけではありません。SNS、特にX(旧Twitter)やブログ、匿名掲示板などでは、過去の未解決事件や冤罪の可能性が指摘される事件に対して、ユーザーが自身の見解を述べたり、新たな情報提供を呼びかけたりする動きが見られます。例えば、「#世田谷一家殺害事件」や「#グリコ森永事件」などの大規模な未解決事件は、節目ごとに多くの投稿がなされ、情報交換や考察が行われています。しかし、「無尽蔵殺人事件」の場合、事件発生から時間が経過していることもあり、直接的な体験談や感情的なコメントを伴う活発なコミュニティでのやり取りは限定的です。むしろ、「無尽蔵殺人事件」というキーワードで検索すると、事件の概要をまとめたブログ記事や、その不可解な点を考察する内容が上位に表示される傾向にあります。これらの記事では、遺体が発見されていないこと、N氏の生存証言があったこと、そして三越事件との関連性といった点が、事件のミステリー要素として繰り返し取り上げられています。例えば、あるブログ記事では「死体なき殺人事件の闇」と題し、裁判の矛盾点を詳細に解説しており、読者からは「本当に殺人はあったのか?」「司法の限界を感じる」といったコメントが寄せられています。現代のSNSにおける「無尽蔵殺人事件」への言及は、体験や感情の共有よりも、事件の特異性や司法判断への疑問、そして「冤罪の可能性」といったテーマに焦点が当てられていると言えるでしょう。これは、多くの人が過去の事件から教訓を学び、現代社会における法や正義のあり方について深く考察しようとしている表れでもあります。SNSを通じて、このような過去の事件が再び注目されることで、新たな視点や情報が提供され、時には再調査を求める声に繋がる可能性も秘めています。しかし、現時点では、特定のハッシュタグがトレンド入りしたり、大規模な議論が巻き起こったりするレベルには至っていません。このセクションを読むことで、読者は「無尽蔵殺人事件」が現代社会においてどのように受け止められ、語られているのかを知ることができます。SNSという現代的なツールが、過去の事件にどのような光を当て、どのような議論を生み出しているのかを理解することは、事件の持つ意味をより深く考える上で重要です。

まとめ

「無尽蔵殺人事件」は、日本の犯罪史において特異な位置を占める事件です。遺体が見つからないまま、そして生存証言が多数あったにもかかわらず有罪判決が下されたこの事件は、多くの教訓と問いを現代社会に投げかけています。

- 「死体なき殺人」の特異性:遺体未発見にもかかわらず有罪となった異例の事件であり、司法の限界と可能性を浮き彫りにした。

- 生存証言と証拠の矛盾:複数の生存証言が退けられ、物的証拠が乏しい中で下された判決は、「冤罪」の可能性を巡る議論の火種となった。

- 三越事件との複雑な背景:被害者N氏が三越事件の贋作問題に関連していた可能性があり、事件の動機や背景をより複雑なものにした。

- 人間関係の闇:店主Nと店員Sの間に存在したとされる男色行為の強要など、デリケートな人間関係が事件の核心に深く関わっていた。

- 現代への問いかけ:SNSでは直接的な議論は少ないものの、過去の事件を振り返る記事を通じて、法と正義、そして「真実」のあり方について深く考えるきっかけを与えている。

この事件は、単なる過去の事件として終わるのではなく、司法のあり方、証拠の評価、そして人間の尊厳といった、普遍的なテーマを私たちに問い続けています。読者は、この事件を多角的に考察することで、現代社会が抱える課題について深く考えることができるでしょう。