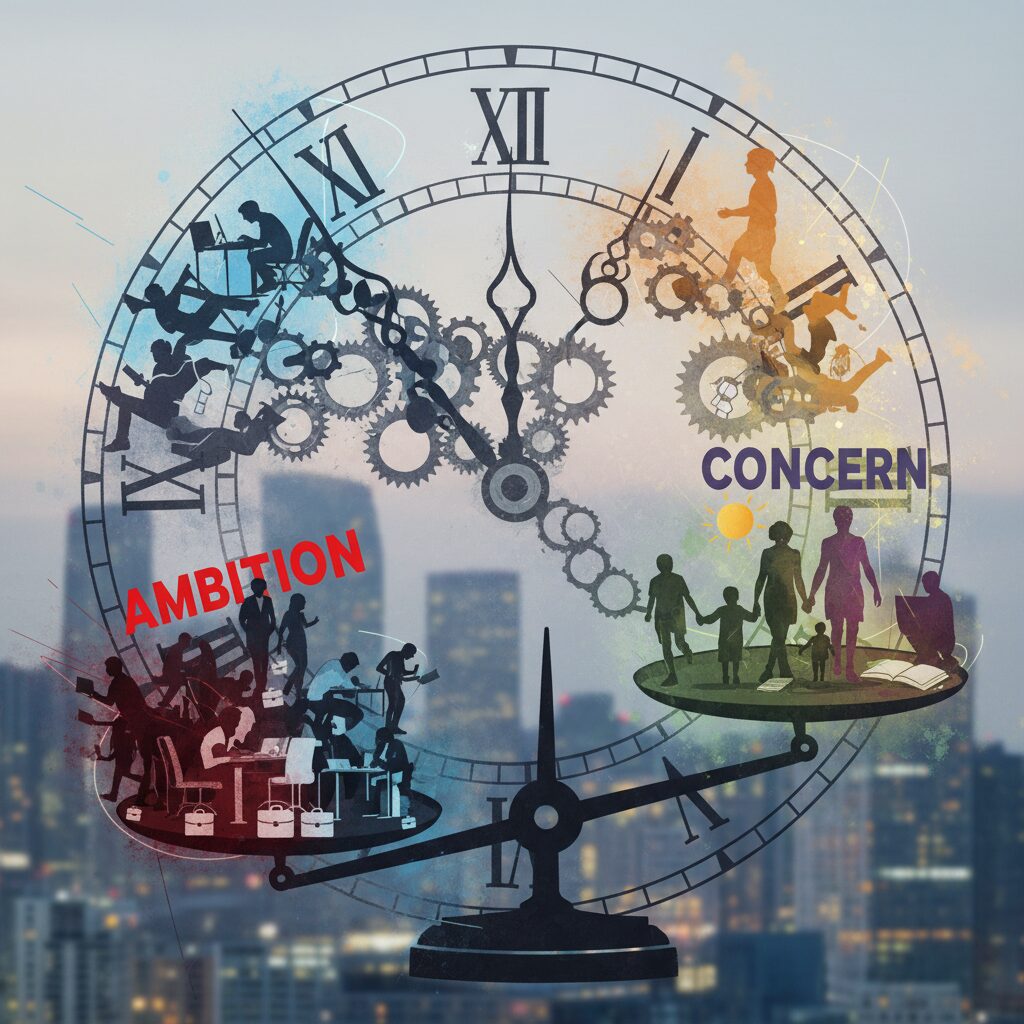

高市早苗首相が厚生労働大臣に対し、労働時間規制の緩和を検討するよう指示したことが、現在、社会に大きな波紋を広げています。この指示は、これまで推進されてきた「働き方改革」の流れに逆行するのではないかという懸念の声が上がる一方で、「働きたい人がもっと働けるようにすべきだ」という賛成意見も存在し、活発な議論が展開されています。本記事では、この労働時間規制緩和を巡る様々な立場からの意見や、SNSでの反応、さらには将来的な影響について深掘りしていきます。読者の皆さんがこの複雑なテーマを多角的に理解し、自身の働き方や社会の未来について考えるきっかけとなることを目指します。

高市首相が指示した労働時間規制緩和の背景と狙いとは?

高市早苗首相は、2025年10月21日に上野賢一郎厚生労働大臣に対し、「心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討」を指示しました。この指示は、同年10月投開票の自民党総裁選で掲げられた高市首相の公約の一環であり、今後の日本の労働環境に大きな影響を与える可能性があります。参考:高市首相、労働時間規制緩和の検討を指示

現在の残業時間の上限規制は、原則として月45時間、年360時間と定められています。繁忙期においても、月100時間未満、複数月平均80時間以内という厳しい基準が設けられており、これは「働き方改革関連法」の一環として2019年4月に導入されたものです。この規制は、長時間労働の是正と労働者の健康確保を目的としてきましたが、経済界の一部からは、この規制が企業の成長やイノベーションの足かせになっているとの声も上がっていました。

特に、IT分野やスタートアップ企業など、急速な成長を遂げる業界からは、プロジェクトの進捗や市場の変化に対応するための柔軟な働き方が求められていました。新経済連盟も、高市首相の経済政策が新経済連盟の主張に沿う部分が多いとコメントしており、今回の規制緩和の検討は、そうした経済界からの要請に応えるものと見られています。背景には、日本の国際競争力の強化や、新たな産業創出を促進したいという政府の思惑があると考えられます。しかし、その一方で、労働者の権利保護や過労死防止といった重要な課題とのバランスをどのように取るのかが、今後の大きな焦点となります。

過労死遺族が訴える「命の重み」と規制緩和への強い懸念

高市首相による労働時間規制緩和の検討指示に対し、過労死遺族からは強い懸念と悲痛な叫びが上がっています。長時間労働がどれほど個人の心身に過酷な負担をかけるかを知る遺族にとって、この動きは「命を守る働き方に逆行する」ものと映っています。例えば、電通で過労死した高橋まつりさんの母である高橋幸美さんは、「娘は働いて働いて亡くなった」「長時間労働は命も奪う」と訴え、「労働時間の規制緩和は本当にしないであほしい」と切実に願っています。参考:高市総理が労働規制の“緩和”検討を指示…「働き方改革」はどうなる?

遺族の方々の言葉からは、愛する人を過酷な労働環境によって失った深い悲しみと後悔が伝わってきます。「娘は眠れないほど長時間労働で心身を追い詰められた」「本当に守ってあげられなかった」といった言葉は、数字では測れない労働時間の重みを私たちに突きつけます。彼らの訴えは、労働時間規制が単なる経済活動のルールではなく、個人の命と尊厳を守るためのセーフティネットであることを強く示唆しています。日本共産党の志位和夫議長も、X(旧Twitter)で「過労死が大問題の日本で、『労働時間の規制緩和』という最悪の時代逆行を指示するとは。『ワークライフバランスという言葉を捨てる』ことを国民に強要するな」と批判しており、労働者の権利擁護の立場から強い反対意見を表明しています。

このような声は、規制緩和の議論を進める上で、過去の痛ましい経験と、その中で築き上げられてきた労働保護の重要性を決して忘れてはならないという警鐘となっています。経済成長も重要ですが、それが個人の犠牲の上に成り立つものであってはならないという普遍的な価値観を、改めて私たちに問いかけているのです。

「働きたい改革」?経済界と個人の多様な働き方への期待

高市首相の労働時間規制緩和の検討指示には、経済成長を期待する声や、個人の多様な働き方を尊重する立場からの肯定的な意見も存在します。特に、成長分野やスタートアップ企業からは、現行の残業規制がイノベーションや柔軟な働き方の足かせになっているという声が上がっており、規制緩和はそうした要請に応えるものと見られています。一部の経営者からは、「働ける自由を取り戻せ」「日本企業の成長こそ、日本を救う特効薬だ」といった、経済成長への強い期待が込められた声も聞かれます。参考:高市新内閣発足にあたっての代表理事コメント – 新経済連盟

また、「働きたい人がもっと働けるようにすべきだ」「“働きたい改革”として賛意を示す」といった肯定的な声も一部で見られます。これは、自身のスキルや意欲を存分に発揮し、その分の報酬と評価を得たいと考える労働者の声であり、画一的な労働時間規制が、かえって個人の可能性を制限していると捉える向きもあります。元大阪府知事の橋下徹氏は、規制緩和に賛成の立場を示し、「特定の地域で実験的にやったらいい」と提案しています。これは、地域や業種によって労働環境やニーズが異なるため、一律の規制ではなく、柔軟な対応を模索すべきだという考えに基づいています。

一般市民の間でも、「もっと自分らしく働きたい」という漠然とした期待や、「残業代を減らしたくないという意向もあるのかもしれません」「仕事自体は嫌いではないので、“もっと働く”ことのないようにしながらぼちぼち働いていきます」といった、多様な働き方への考え方が示されています。これらの意見は、労働時間規制の緩和が、単なる労働時間の延長ではなく、個々人のキャリアプランやライフスタイルに合わせた柔軟な選択肢を広げる可能性を秘めていることを示唆しています。ただし、その実現には、過重労働を防ぐための適切なセーフガードや、労働者の選択を真に尊重する企業文化の醸成が不可欠となるでしょう。

SNS炎上と官邸アカウント深夜投稿が示す「馬車馬」の実態

高市首相の労働時間規制緩和の検討指示は、SNS上でも活発な議論を巻き起こし、特にX(旧Twitter)では批判的な意見が多数見られます。高市首相が過去に発言したとされる「全員に馬車馬のように働いてもらう」といった言葉が、今回の指示と結びつけられ、「やはり残業復活か」「時代錯誤だ」といった批判が噴出しています。このような反応は、「働き方改革」によってようやく得られたワークライフバランスが後退するのではないかという強い懸念を反映していると言えるでしょう。

SNSでの具体的な反応としては、日本共産党の志位和夫議長が自身のXアカウントで以下のように批判しています。

「過労死が大問題の日本で、『労働時間の規制緩和』という最悪の時代逆行を指示するとは。『ワークライフバランスという言葉を捨てる』ことを国民に強要するな」

また、興味深いことに、首相官邸の公式Xアカウントが深夜3時過ぎに投稿を行ったことに対し、多くのユーザーが皮肉を込めたコメントを寄せています。「官邸アカウントの“中の人”の過重労働を危惧する声」や、「まさに馬車馬のように働かされている証拠」といった指摘は、労働時間規制緩和の議論が現実の働き方といかに密接に結びついているかを象徴しています。これは、政府が労働時間規制の緩和を議論する一方で、その政府機関自体が長時間労働を実践しているかのように見えるという矛盾が、世論の不信感を煽っていることを示唆しています。

これらのSNSでの反応は、労働時間規制緩和というテーマが、単なる政策論議に留まらず、多くの人々の感情や日々の生活に直結するデリケートな問題であることを浮き彫りにしています。特に、過労死問題の背景がある日本では、安易な規制緩和に対する強い抵抗があることが明確に示されています。

労働時間規制緩和はどこへ向かう?識者の見解と将来予測

高市首相による労働時間規制緩和の検討指示は、単なる国内問題に留まらず、国際的な視点からも議論の余地があります。例えば、タイの商工会議所が労働時間短縮によるコスト増を懸念し、段階的導入や業種別柔軟運用を求めた事例は、労働時間に関する議論が世界的に共通の課題であること、そして経済への影響を考慮する必要があることを示しています。参考:【労働】労働保護法改正に経済界が反対 タイ商工会議所が正式に意見書提出

国内のブログやコミュニティでは、「高市首相「労働規制緩和」指示の本当の狙いとは?働き方改革の理想と現実」といったテーマで、理想先行の働き方改革と現場の現実との乖離を指摘し、規制緩和の必要性を説く論調も見られます。これは、全ての企業や業種に一律の「働き方改革」を適用することが、かえって現場の生産性や個人のモチベーションを低下させているという問題意識の表れです。また、「働けない社会からの脱出」という視点から、意欲のある人にはその分の報酬と評価を与え、柔軟な働き方を選べる環境整備を求める意見も存在します。これは、労働者の能力や意欲を最大限に引き出すための環境整備が、規制緩和の本質的な目的であるべきだという考え方に基づいています。

一方で、労働時間規制の緩和は、一部の労働者の収入減少につながる懸念も指摘されており、特に残業代に依存している層にとっては生活への影響が避けられない可能性もあります。高市首相の発言や意図の真意を分析する記事も多く、その中には「なぜ労働時間は減ったのに、精神を病む日本人が増えているのか」といった根源的な問いを投げかけるものもあります。参考:なぜ労働時間は減ったのに、精神を病む日本人が増えているのかこれらの多様な意見は、労働時間規制の緩和が単純な賛否で割り切れる問題ではなく、経済、社会、個人の幸福といった多岐にわたる側面から慎重に議論されるべきであることを示唆しています。今後の議論では、単なる規制緩和に留まらず、労働者の健康と生活の質を確保しつつ、経済の活性化も図るという、より高次元なバランス点を見出すことが求められるでしょう。

まとめ:労働時間規制緩和が示唆する未来への視点

- 高市首相の労働時間規制緩和指示は、経済成長と労働者の権利保護という二つの重要な価値観の間で、日本社会に深い議論を促しています。

- 過労死遺族の悲痛な声は、労働時間規制が単なる経済ルールではなく、個人の命と尊厳を守るセーフネットであることを私たちに改めて突きつけています。

- 経済界や一部の労働者からは、柔軟な働き方やイノベーションを促進する機会としての規制緩和への期待が寄せられており、多様な働き方のニーズが顕在化しています。

- SNS上での活発な議論や、官邸アカウントの深夜投稿への皮肉は、この問題が単なる政策論議に留まらず、多くの人々の感情や日々の生活に直結するデリケートなテーマであることを示しています。

- 今後の議論では、国際的な事例も参考にしながら、労働者の健康と生活の質を確保しつつ、経済活性化を図るという高次元なバランス点を見出すことが、持続可能な社会を築く鍵となるでしょう。私たちは、この議論を通じて、自身の働き方、そして社会のあり方を改めて見つめ直す機会を得ています。