「2ストップ アウェイ」という言葉を最近耳にすることが増えましたね。特にECサイトのAmazonで荷物の配送状況を表す際に表示され、SNSでも話題になっています。しかし、この言葉の持つ意味は単なる「次の次の駅」や「あと2件」といった物理的な距離だけではありません。実は、目標達成までの道のりや人生の転機、感情的な変化への距離感を示す比喩表現としても使われる奥深いフレーズなのです。この記事では、「2ストップ アウェイ」の多岐にわたる意味合いと具体的な使用例、さらにはSNSでのリアルな反応までを徹底解説し、あなたがこの言葉を日常生活や目標設定にどう活用できるかのヒントを提供します。

「2ストップ アウェイ」の基本的な意味:交通機関とAmazon配送

「2ストップ アウェイ」とは直訳すると「2つの停留所(駅)離れている」という意味で、主に「次の次」という距離感を示す際に用いられる表現です。最も分かりやすい例は、交通機関での利用でしょう。

電車の乗り換え案内での「次の次」

例えば、電車での乗り換え案内で目的地までの駅数を尋ねられた際に、「目的地は次の次の駅です」と伝えたい場合、「It’s two stops away.」と表現します。これは、現在地から数えて3番目の駅が目的地であることを意味し、具体的な距離感を正確に伝えることができます。英語学習の文脈でも、ネイティブがよく使う表現として紹介されており、その実用性の高さがうかがえます。参考:「YOSHIのネイティブフレーズ」

Amazonの配送追跡機能で話題に!

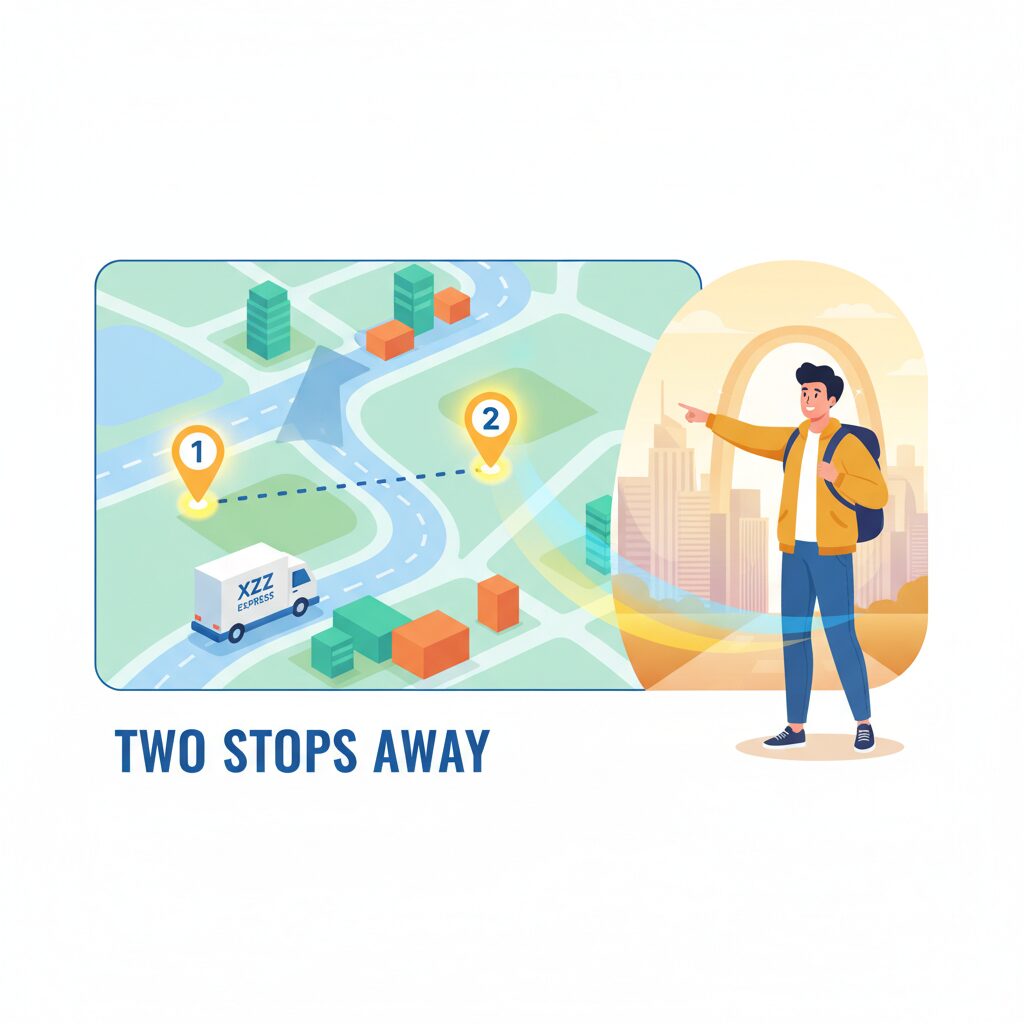

近年、特にこのフレーズが注目を集めているのは、大手ECサイトであるAmazonの配送追跡機能です。Amazonの自社配送サービスでは、配達車両が目的地から10件以内の停留所に入った際に、地図上に「〇ストップアウェイ」と表示される機能があります。この表示は、ユーザーにとって荷物が今どこにあり、あとどれくらいで到着するのかを視覚的に把握できるため、非常に好評です。

この機能が導入されるまで、荷物の到着は「本日中に配達予定」といった漠然とした情報が主でした。しかし、「〇ストップアウェイ」の表示により、まるでUber Eatsのようにリアルタイムで配達状況を把握できるようになり、ユーザーは荷物の受け取りタイミングを逃しにくくなりました。SNS上では「これめちゃくちゃ便利!」「置き配にしようか迷ってたけど、これなら受け取れる」といった肯定的な意見が多数見られ、その利便性が高く評価されています。参照:「発見ブログ」

例えば、X(旧Twitter)では、「Amazonの2ストップアウェイ表示、神機能すぎる。あと2件で荷物来るって分かると準備できるし、外出も調整できるから助かる」といった投稿が多く見られます。これは、単なる情報提供に留まらず、ユーザーの生活リズムに合わせた行動を可能にする、まさに「かゆいところに手が届く」機能と言えるでしょう。このような具体的な情報提供は、顧客満足度の向上に直結しており、なぜこの表現がこれほどまでに支持されるのかを明確に示しています。

比喩表現としての「2ストップ アウェイ」:目標達成と人生の転機

「2ストップ アウェイ」は、その文字通りの意味だけでなく、より抽象的な比喩表現としても使われることがあります。特に、目標達成までの距離感や、人生における大きな転機を示す際に用いられ、多くの人々に共感や示唆を与えています。

目標達成まで「あと少し」の距離感

この言葉は、目標達成まで「あと少し」という状況を表す際によく使われます。例えば、スポーツの試合で勝利まであと一歩という状況や、ビジネスプロジェクトの完了が目前に迫っている状況などが考えられます。この「あと少し」という感覚は、達成感を目前にしたポジティブな期待感と、最後の追い込みを促すモチベーションの両方を内包しています。

例えば、「大型プロジェクトの最終フェーズに入り、完了まで2ストップ アウェイだ」といった形で使われることで、チーム全体の士気を高め、最後の難関を乗り越えようとする一体感を生み出します。これは、ゴールの明確な視認性が、人の行動を加速させる心理効果と関連しています。

人生の転機や感情的な変化を表す

さらに、「2ストップ アウェイ」は、人生における大きな変化や、感情的な転換点までの距離感を示す場合にも使われます。現在の状況から次のステージへ進むための準備が整っている、あるいは困難な状況から良い方向へ向かう兆しが見えている、といったニュアンスです。

例えば、キャリアチェンジを考えている人が「今の仕事もあと少し、新しいチャレンジまで2ストップ アウェイだと感じている」と表現することで、心の準備が整っている状態や、前向きな変化への期待感を伝えることができます。これは、単なる状況説明ではなく、自身の感情や意欲を表現する言葉としても機能します。

困難を乗り越える「ジュガール思考」との関連

「もうダメかも」と感じるような困難な状況に直面した際でも、「2ストップ アウェイ」という考え方は有効です。感情に流されず、「次の行動の交渉材料に転換する」という「ジュガール思考」と通じるものがあります。これは、現状を悲観するのではなく、次に何ができるか、どうすれば状況を好転させられるか、という未来志向の視点を持つことの重要性を示唆しています。

あるユーザーは自身のブログで、「感情に飲み込まれそうな時でも、『あと2ステップでこの状況を抜け出せる』と考えることで、冷静さを保ち、具体的な打開策を検討できるようになった」と語っています。このように、「2ストップ アウェイ」は、困難な状況を乗り越え、前向きな変化を引き寄せるための精神的な距離感を示す言葉としても機能するのです。詳しくはこちら:「やんうぇんりー【フォロバ100%】」のnote記事

SNSでの「2ストップ アウェイ」:ユーザーの共感と活用法を深掘り

「2ストップ アウェイ」という言葉は、特にSNS上で活発に議論され、多くのユーザーがその体験や感想を共有しています。ここでは、具体的なSNSでの反応や、そこから見えてくるユーザーの共感ポイント、そしてこの言葉がどのように活用されているかを探ります。

X(旧Twitter)での「神機能」の声

Amazonの配送追跡における「〇ストップアウェイ」の表示は、X(旧Twitter)で頻繁にトレンド入りするほど話題になっています。ユーザーは、その利便性の高さを「神機能」と評し、配達状況をリアルタイムで把握できることのメリットを具体的に投稿しています。

- 「Amazonの2ストップアウェイ、導入されてから受け取りがめちゃくちゃスムーズになった!あと少しで来るってわかる安心感すごい。」

- 「置き配に不安があったけど、2ストップアウェイ表示のおかげでピンポイントで受け取れるようになった。これは革命。」

- 「在宅ワーク中にAmazonがいつ来るかドキドキしてたけど、2ストップアウェイで通知が来るから集中できるようになった。本当に助かる。」

このような投稿からは、この機能が単なる情報提供に留まらず、ユーザーのストレス軽減や生活の質の向上に貢献していることが明確に伺えます。ユーザーは「なぜこの機能が便利なのか」「どのように活用できるのか」を具体的に共有し、共感を呼んでいます。これは、現代社会において、情報へのアクセス性や透明性がどれほど求められているかを示す好例と言えるでしょう。

英語学習の文脈での紹介と普及

また、「2 stops away」という英語表現は、英語学習者向けのブログやSNSコンテンツでも頻繁に取り上げられています。ネイティブが日常的に使う自然な表現として紹介され、「次の次」を意味するフレーズとしてその使い方が解説されています。これにより、単なる機能名称としてだけでなく、実用的な英会話表現としても認識が広がっています。

例えば、英語学習アカウントでは、「ネイティブが言う『次の次』はTwo stops away!旅行や乗り換えで役立つよ」といった形で、実際の使用例とともに紹介されています。これにより、学習者は単語の羅列ではなく、具体的な状況で使えるフレーズとして記憶に残りやすくなります。

このように、SNSは「2ストップ アウェイ」という言葉が持つ複数の意味合いを広め、ユーザー間での情報共有や共感を促進する重要な役割を担っています。特定のハッシュタグを検索することで、その時々の話題や、人々の感情の動きをリアルタイムで把握できることも、SNSの大きな利点です。

「ストップ」や「アウェイ」単体の誤解と「2ストップ アウェイ」の独自性

「2ストップ アウェイ」というフレーズが浸透する一方で、「ストップ」や「アウェイ」といった単語が持つ他の意味と混同されるケースも散見されます。しかし、これらは「2ストップ アウェイ」が持つ意味合いとは直接的な関連性が薄く、それぞれの文脈で正確に理解することが重要です。

「ストップ」単体の意味合いとの違い

例えば、スポーツニュースなどで「連勝が3でストップした」といった表現はよく使われます。これは「連続記録が途切れた」という意味であり、何かの進展が止まった状態を指します。また、英語の「stop」は動詞として「止まる」「停止する」といった意味を持つため、多くの文脈で使われますが、これらは「2ストップ アウェイ」が示す「距離感」や「次の次」といった意味とは異なります。参考:「Jリーグ公式サイト」が示すように、連勝ストップは「連続記録の終了」であり、目的地までの距離とは無関係です。

「アウェイ」単体の持つ意味合いとの違い

同様に、「アウェイ」という単語も様々な文脈で使われます。例えば、スポーツで「アウェイ戦」といえば、相手の本拠地での試合を指し、「遠征地」という意味合いが強くなります。また、海外のニュース記事などで「〇人 killed, 〇人 away」といった表現が使われることがありますが、この「away」は「〜から離れて」や「不在」といった意味で、犠牲者数や損害を示す際に使われる「killed」のような単語と組み合わされることで、その場にいない、あるいは失われた状態を表します。これらも「2ストップ アウェイ」が示す「次の次」という具体的な段階や距離感とは異なります。

なぜ区別が重要なのか

これらの違いを明確に理解することは、情報の誤解を防ぎ、コミュニケーションの精度を高める上で非常に重要です。「2ストップ アウェイ」は、「2」という具体的な数字と「ストップ(停留所・段階)」、「アウェイ(離れている)」という組み合わせによって、特定の「あと2つ」という段階的な距離感を示す独自の表現です。単語個々の意味に引きずられず、フレーズ全体で持つ意味を捉えることが、この言葉を正しく理解し、効果的に活用するための鍵となります。SNSやブログで情報発信する際にも、この言葉の独自性を意識することで、より的確な情報を伝えることができるでしょう。

まとめ:あなたの「2ストップ アウェイ」を明確にするために

- 「2ストップ アウェイ」は、交通機関やAmazon配送で「次の次」を示す物理的な距離感として最も一般的に使われます。

- 比喩表現としては、目標達成まで「あと少し」というポジティブな距離感や、人生の転機への期待感を示す言葉としても活用されます。

- Amazonの配送追跡機能におけるこの表示は、ユーザーの利便性を飛躍的に高め、SNSで「神機能」と称されるほど高い評価を得ています。

- 困難な状況でも「あと2ステップで抜け出せる」という「ジュガール思考」と組み合わせることで、前向きな行動変容を促すきっかけとなり得ます。

- 「ストップ」や「アウェイ」単独の他の意味と混同せず、フレーズ全体で「次の次」という段階的な距離感を正確に捉えることが重要です。

- この言葉を理解し活用することで、日々の計画から人生の目標設定まで、あなたの「次の次」をより明確にし、前向きな一歩を踏み出すヒントが得られるでしょう。