1907年、美術界に彗星のごとく現れ、日本の洋画壇に大きな衝撃を与えた作品があります。それが、和田三造の油彩画「南風」。第1回文部省美術展覧会で最高賞を受賞し、作者を一躍有名にしたこの傑作は、船の遭難という劇的な体験を背景に、困難に立ち向かう人間の力強さを描いています。本記事では、「南風」がなぜ今もなお多くの人々を魅了し続けるのか、その作品背景から現代のSNSでの反響、そして鑑賞のポイントまで、多角的に掘り下げていきます。この不朽の名作の「裏側」にある物語と、現代の私たちに与える「実用性」としての感動を、ぜひ最後までお楽しみください。

「南風」とは?和田三造が描いた魂の叫びとその背景

和田三造の油彩画「南風」は、1907年(明治40年)に第1回文部省美術展覧会(文展)で最高賞を受賞し、当時の日本の洋画壇に大きなインパクトを与えた記念碑的な作品です。この一作によって、当時無名に近かった和田三造の名は瞬く間に全国に知れ渡り、その後の画業に決定的な影響を与えました。東京国立近代美術館に所蔵されているこの作品は、現在では国の重要文化財にも指定されており、その美術史的価値は揺るぎないものとなっています。まさに、彼のキャリアの転換点となった作品と言えるでしょう。

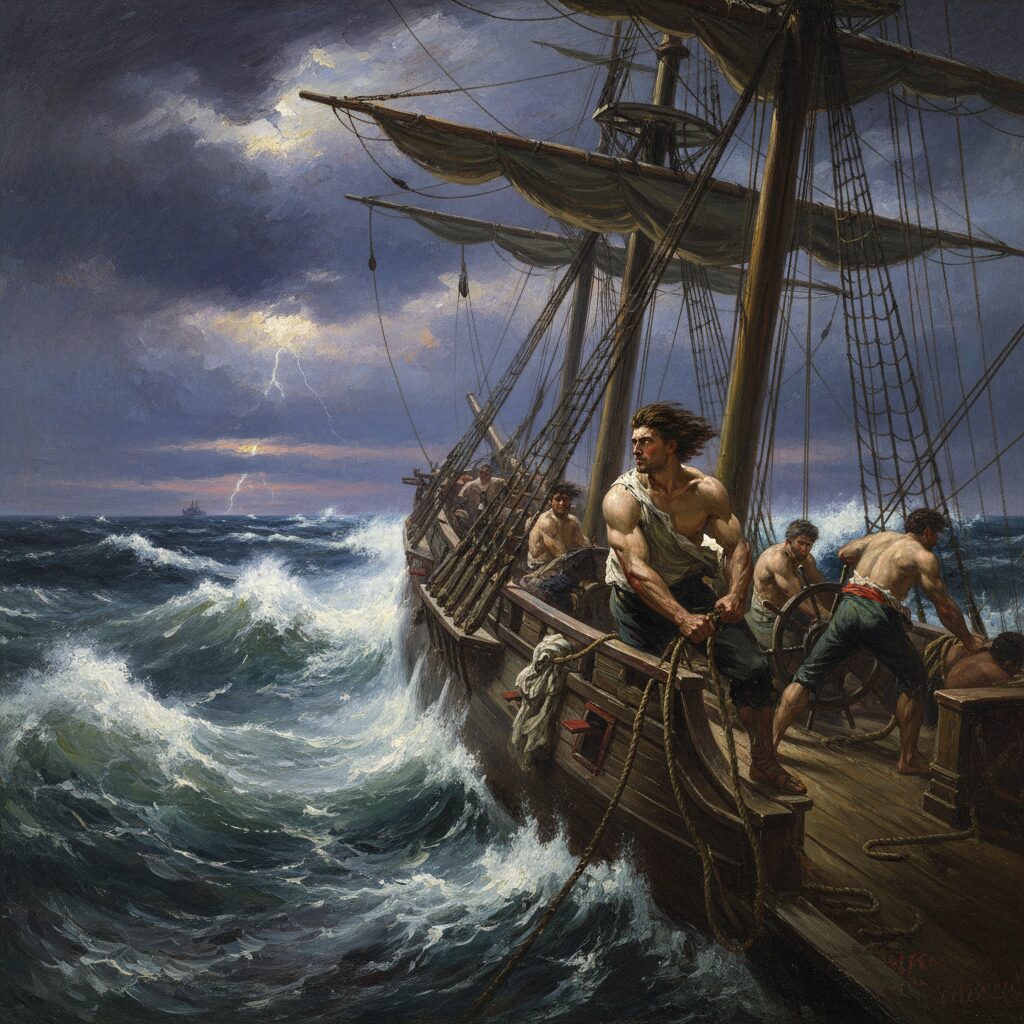

作品のインスピレーション源となったのは、和田三造自身が19歳の時に経験したという、船の遭難体験だとされています。荒れ狂う海の中で、命の危険に晒されながらも必死に生き延びようとする船乗りたちの姿は、彼の心に深く刻み込まれたことでしょう。キャンバスには、まさにその絶望と希望が入り混じった瞬間が、劇的な構図と力強い筆致で描かれています。特に注目すべきは、画面中央で上着を頭に掛け、遠くを見据える男性の描写です。日本人離れしたその筋肉質な体つきは、西洋絵画のアカデミズムにおける理想的な人体表現、特にミケランジェロやルーベンスといった巨匠たちが描いた英雄像を彷彿とさせます。当時の日本の洋画界は、まだ模索の段階にありましたが、和田三造は西洋美術の古典的な力強さを大胆に取り入れ、日本の観衆に新鮮な驚きと感動を与えました。

この力強く英雄的な題材と劇的な表現は、時代背景とも深く結びついています。日露戦争後の日本は、国家としての高揚感と自信に満ちていました。困難を乗り越え、勝利を手にした国民の感情に、荒波を乗り越えようとする船乗りたちの姿が重なり、この作品は当時の観衆に計り知れない感動と共鳴をもたらしたと伝えられています。当時の洋画界では、外光派の影響が強まる中で、明快なコントラストと色彩を用いた新たなロマン主義的な様式が展開されるきっかけにもなりました。和田三造は「南風」を足がかりに、その後は日本画、色彩研究、舞台美術、そしてポスターデザインなど、幅広い分野でその才能を発揮し、文字通り「マルチな活躍」を見せた画家となります。作品の背景を知ることで、ただ絵を鑑賞するだけではない、深い歴史の文脈と作者の情熱を感じ取ることができるでしょう。南風 – 東京国立近代美術館

なぜ「南風」は心を掴むのか?ドラマチックな表現の秘密

和田三造の「南風」が時を超えて多くの人々の心を掴み続ける理由は、その圧倒的なまでのドラマチックな表現と、見る者の感情を深く揺さぶる描写力にあります。この作品は単なる写実主義の枠を超え、作者自身の深い感情と、普遍的な人間の葛藤を見事に描き出しているからです。荒々しく波打つ海、今にも沈みそうな難破船、そしてその中で必死に生き抜こうとする船乗りたちの姿は、希望と絶望、生と死といった対極にあるテーマを鮮烈に提示します。

特に、作品の中央に描かれた男性の姿は、多くの鑑賞者の視線を引きつけます。上着を頭に掛け、遠くの水平線を見据えるその眼差しには、諦めではなく、かすかな希望や生きる意志が宿っているかのようです。彼の力強く隆起した筋肉は、厳しい自然の脅威に立ち向かう人間の肉体的・精神的な強靭さを象徴しています。これは、当時の西洋アカデミズムにおける「理想的な人体表現」の影響を色濃く受けており、身体を通じて人間の精神性や英雄性を表現しようとする意図が見て取れます。和田三造は、この人体描写を通して、単なる遭難の情景ではなく、困難な状況下での人間の尊厳と、それに打ち勝とうとする普遍的な力を表現しようとしたのです。明暗のコントラストを際立たせたドラマティックな光の表現も、作品全体の緊張感を高め、鑑賞者をその場に引き込む効果を生み出しています。

例えば、暗い空と荒れ狂う波間に差し込むわずかな光は、絶望的な状況の中にも一筋の希望が残されていることを示唆しているかのようです。このような光の使い方は、当時のロマン主義的外光派の特色を色濃く反映しており、感情を揺さぶる表現として非常に効果的です。また、この作品が描かれた時期は、日本が日露戦争の勝利という大きな国難を乗り越えた直後であり、国民全体が高揚感と同時に、来るべき未来への不安も抱えていた時代でした。そのような中で、困難に屈せず前を向く船乗りたちの姿は、当時の人々の心情に深く響き、大きな共感と感動を呼び起こしたのです。現代においても、私たちは様々な困難や不確実性に直面しています。だからこそ、「南風」が描く「生きる力」や「希望」は、時代を超えて普遍的なメッセージとして、私たちの心を揺さぶり続けていると言えるでしょう。【重要文化財の秘密】東京国立近代美術館70周年記念展/3和田三造「南風」 無名の画家、一躍注目 – アートの森

SNSで共感の声が続々!現代人が「南風」に惹かれる理由

和田三造の「南風」は、発表から一世紀以上が経過した現在でも、その力強いメッセージ性ゆえに、SNSやブログといった現代のメディアでも多くの人々の心を動かし、活発な議論や感動の声が寄せられています。特にX(旧Twitter)やInstagramでは、この作品に対する熱い思いや、作品から得たインスピレーションを語る投稿が後を絶ちません。

例えば、写真家の三好和義氏は、自身の公式ブログで「南風」を「日本の油絵の中で一番好きな作品」と評し、その感動を次のように綴っています。「海風や日差しをリアルに感じさせる、この作品の臨場感は他にはない」と述べ、作品が持つ五感に訴えかける力を高く評価しています。一流の表現者がそのように絶賛する裏には、作品の持つ本質的な魅力と、時代を超えて響く普遍的なテーマがあることを示しています。

また、多くの人々が中学時代の美術教科書で「南風」に触れた経験があるようです。大人になって改めて作品と向き合い、「あの時の感動が蘇った」「教科書では伝わらなかった迫力がある」といったコメントがSNSには溢れています。これは、作品が持つ普遍的なテーマが、年齢や時代を超えて人々の心に深く刻まれる証拠と言えるでしょう。X(旧Twitter)では、「#和田三造」「#南風」といったハッシュタグで検索すると、作品の力強さや情熱、そして困難に立ち向かう人間の姿への言及が多く見られます。例えば、あるユーザーは「こんな時代だからこそ、南風の力強さが心に響く。絵から生命力を感じる」とコメントし、また別のユーザーは「絶望的な状況でも希望を捨てない船乗りたちの姿に、何度も勇気をもらっています」と語っています。Instagramでは、美術館での展示風景とともに「迫力がすごい」「生で見ると圧倒される」といった感想が写真や動画と共に投稿され、作品の持つ圧倒的な存在感がオンライン上でも共有されています。特に、中央の男性の筋肉美や、荒波の描写の巧みさに言及する声が多く、細部にわたる描写が現代の鑑賞者にも強い印象を与えていることが伺えます。

このように「南風」が現代においても共感を呼ぶのは、現代社会が抱えるストレスや不確実性の中で、困難に立ち向かう人間の「力強さ」や「希望」を表現した普遍的なテーマが、時代を超えて人々の心に響くからでしょう。美術作品が持つ「裏側」の物語や、鑑賞者が得る「実用性」としての感動は、SNSを通じてさらに広がり、新たなファンを生み出し続けているのです。和田三造「南風」 | 楽園写真家三好和義公式ブログ

東京国立近代美術館で「南風」に出会う!展示情報と鑑賞のポイント

和田三造の「南風」は、東京国立近代美術館(MOMAT)が所蔵している貴重な重要文化財であり、実際に作品を目の前で鑑賞できる機会が設けられています。MOMATでは、常設展である「MOMATコレクション」において、定期的に所蔵作品が展示されており、「南風」もそのコレクションの一部として、多くの来館者に公開されることがあります。ただし、展示期間は企画展やローテーションによって異なるため、鑑賞を予定している場合は、事前に東京国立近代美術館の公式サイトで最新の展示情報を確認することが不可欠です。公式サイトでは、展示スケジュールや休館日、アクセス方法などが詳細に案内されています。

実際に美術館で「南風」を鑑賞する際には、図録やインターネット画像では決して味わえない、作品が持つ圧倒的なスケール感と、油絵の具が織りなす繊細な質感、そして力強い筆致を直接感じることができます。特に注目したいのは、以下の鑑賞ポイントです。

- 中央の男性の表情と筋肉の描写:画面中央で遠くを見据える男性の、諦めの中に希望を感じさせる表情と、力強く隆起した筋肉の描写は、写真やモニターでは伝わりにくい深みがあります。彼の身体から発せられる生命力と、困難に立ち向かう人間の尊厳を間近で感じ取ってみてください。

- 荒れ狂う海の表現と光影のコントラスト:荒波が砕け散る様や、暗い空と海を背景に差し込むわずかな光が織りなすドラマティックなコントラストは、まさに和田三造の色彩感覚と構成力の真髄です。絵の具の厚みや筆の運びによって、海の動きや光の移ろいがどのように表現されているかをじっくりと観察してみましょう。

- 作品が描かれた時代背景を想像する:1907年という、日露戦争後の日本の高揚感と、西洋美術の受容が加速していた時代に、この作品がどのような意図を持って描かれ、当時の人々にどのように受け止められたのかを想像しながら鑑賞すると、より一層深い感動が得られます。

- MOMATコレクション全体の中での位置づけ:「南風」はMOMATコレクションの一環として展示されるため、同時期に展示されている他の日本の洋画作品と比較して鑑賞することで、当時の日本洋画壇における和田三造の独自性や、作品が果たした役割について考察を深めることができます。和田三造は「南風」以降も、日本画、色彩研究、舞台美術など多岐にわたる分野で活躍しました。その幅広い活動の原点とも言える「南風」の迫力をぜひ肌で感じてください。所蔵作品展 MOMATコレクション – 東京国立近代美術館

美術館という空間で、作品が放つエネルギーを全身で受け止める体験は、美術鑑賞の醍醐味の一つです。ぜひこの機会に、和田三造の「南風」と対峙し、その不朽の魅力をご自身の目で確かめてみてはいかがでしょうか。

まとめ:和田三造「南風」が現代に問いかける普遍的メッセージ

和田三造の油彩画「南風」は、単なる歴史的な名作にとどまらず、現代を生きる私たちにも多岐にわたる気づきと感動を与えてくれる作品です。この記事を通して、その深い魅力と価値を再確認いただけたことでしょう。以下に、本記事で解説した「南風」の主要なポイントをまとめ、読者がこの名作をどのように活用できるかをご紹介します。

- 歴史的・美術史的価値:「南風」は、1907年の第1回文部省美術展覧会で最高賞を受賞し、和田三造の名を世に知らしめた日本の洋画壇における重要な転換点となった作品です。東京国立近代美術館に所蔵され、国の重要文化財に指定されています。

- 劇的な表現の秘密:作者自身の遭難体験に触発された作品は、荒波の中で生き延びようとする船乗りたちの力強い姿が、西洋アカデミズムの影響を受けた理想的な人体表現と、明快なコントラストによって劇的に描かれています。この表現が、見る者の心を深く揺さぶる普遍的な感動を生み出しています。

- 時代を超えた共感:日露戦争後の高揚した時代背景と合致し、当時の観衆に大きな感動を与えただけでなく、現代においてもSNSやブログで多くの共感の声が寄せられています。困難に立ち向かう人間の「力強さ」や「希望」という普遍的なテーマが、現代社会の課題と重なり、多くの人々に勇気を与えています。

- マルチな才能の原点:「南風」で一躍脚光を浴びた和田三造は、その後、日本画、色彩研究、舞台美術など幅広い分野で活躍しました。この作品は、彼の多才な活動の原点であり、画家としての情熱の源泉であったことが伺えます。

- MOMATでの鑑賞体験:「南風」は東京国立近代美術館の「MOMATコレクション」などで鑑賞の機会があります。美術館で実物を鑑賞することで、作品の持つ圧倒的な迫力や、細部にわたる筆致を直接感じることができ、図録や画像だけでは得られない深い感動と考察の機会を提供してくれます。

「南風」は、単なる一枚の絵画ではありません。それは、困難に直面した時の人間の精神性、そして希望を追い求める普遍的な人間の姿を映し出す鏡のような存在です。この名作を通して、歴史や美術への理解を深めるだけでなく、現代を生きる私たち自身の「生きる力」や「困難への向き合い方」について、改めて考えるきっかけとして活用してみてはいかがでしょうか。東京国立近代美術館を訪れて、和田三造の魂の叫びを肌で感じてみてください。