和田三造の代表作「南風」(1907年)は、発表当時から現代に至るまで、多くの人々を魅了し続けている油彩画です。日本初の官営美術展覧会である文部省美術展覧会(文展)第一回展で最高賞を受賞し、画家、和田三造の名を世に知らしめたこの作品は、単なる絵画を超え、鑑賞者の心に深く刻まれる物語を秘めています。なぜ「南風」はこれほどまでに時代を超えて私たちを惹きつけるのでしょうか。本記事では、作品の背景にある画家自身の体験、当時の社会情勢との共鳴、そして現代のSNSにおける反響までを紐解き、「南風」の普遍的な魅力とその鑑賞ポイントを深掘りします。

和田三造「南風」が現代に響く理由とは?時代を超越した傑作の秘密

和田三造の「南風」が発表から一世紀以上経った現代においても、多くの人々を感動させ続ける背景には、いくつかの複合的な要因が存在します。

- 画家自身の壮絶な体験に基づくリアリティ

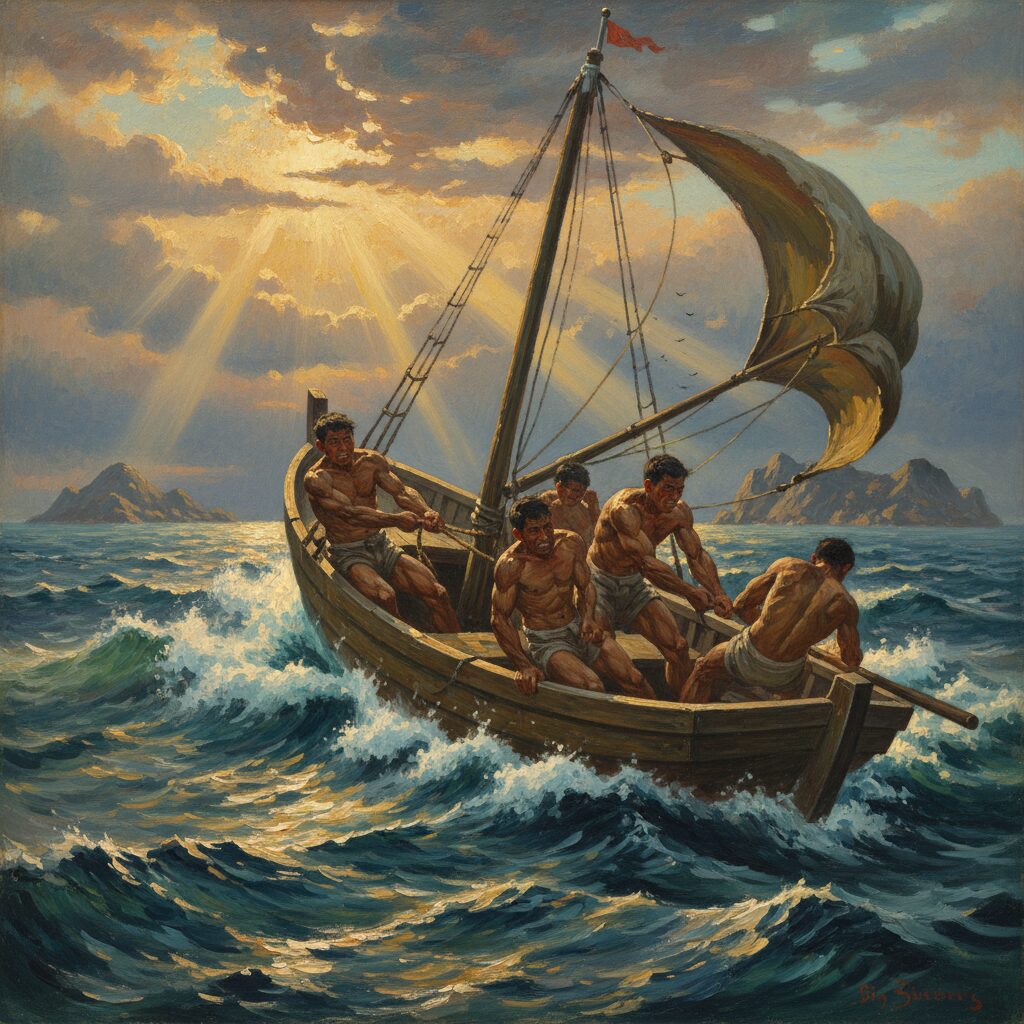

作品に描かれているのは、難破した船の上で強い太陽光を浴びながら遠くを見つめる4人の男たち。特に中央の赤い腰布を巻いた逞しい男の姿は、観る者の目を釘付けにします。この緊迫感あふれる情景は、和田三造自身が19歳で経験した伊豆大島沖での遭難体験が原点にあります。実体験に裏打ちされた描写は、単なる想像の産物ではなしえない圧倒的な説得力とリアリティを作品にもたらしています。この生々しい迫真性が、時代を超えて観る者の心に直接訴えかける最大の理由の一つと言えるでしょう。 - 日露戦争後の高揚した国民感情との共鳴

「南風」が発表された1907年は、日露戦争終結から2年後の高揚した世情の中でした。困難に立ち向かう男たちの勇壮な姿は、当時の日本人が求めていた「強さ」や「不屈の精神」と見事に共鳴し、観衆に大きな感動を与えました。これは単なる美術作品としてだけでなく、時代の精神を象徴する作品としても受け入れられたことを意味します。国民的感情が高まる中で発表されたことで、作品の評価は一層高まり、社会現象とも呼べるほどの注目を集めたのです。 - 西洋絵画のアカデミズムと独自の解釈

作品に描かれた男たちの日本人離れした筋肉質な体躯は、当時の西洋絵画におけるアカデミズム、特に裸体表現の潮流を強く意識したものです。しかし、和田三造は単に模倣するだけでなく、外光派的な明るい色彩と明快なコントラストを取り入れ、独自のロマン主義的な作風を確立しました。この革新性が、その後の日本の洋画壇に新たな展開をもたらすきっかけとなり、美術史的にも重要な意味を持つ作品として位置づけられています。

これらの要素が融合することで、「南風」は単なる美しい絵画という枠を超え、人間が困難に直面した時の強さ、そして時代の精神を色濃く反映した普遍的な傑作として、現代に生きる私たちにも深い感動を与え続けているのです。東京国立近代美術館のコレクションでその迫力を感じることができます。参考:南風 – 東京国立近代美術館

伊豆大島沖での遭難体験が「南風」にもたらしたリアリティと芸術性

和田三造の代表作「南風」を語る上で、画家自身の若き日の遭難体験は決して避けて通れない重要な背景です。この個人的な経験が、作品に類稀なるリアリティと深遠な芸術性をもたらしました。

- 実体験が育んだ描写の説得力

1907年に文部省美術展覧会で最高賞を受賞し、和田三造の名を一躍有名にした「南風」。この作品の着想は、彼が19歳の時に伊豆大島沖で経験したという船の遭難にあります。実際に極限状況を体験した画家だからこそ、荒れ狂う波、強烈な日差し、そして生きるために必死に耐える男たちの表情や筋肉の動きに至るまで、細部にわたる描写に圧倒的な説得力が宿っています。例えば、中央の男が上着を頭に掲げる仕草一つにも、単なるポーズではなく、灼熱の太陽から身を守ろうとする切実な行動が見て取れます。この「生」の体験が、作品に普遍的な感情移入を可能にしているのです。 - 五感に訴えかける表現の深さ

遭難体験は、和田三造に視覚だけでなく、五感すべてに訴えかける表現のヒントを与えました。絵から伝わるのは、視覚的な情報だけではありません。肌を焼く太陽の熱、容赦なく打ち付ける波しぶきの冷たさ、そして漂流という絶望的な状況下での飢えや渇き、疲労感までもが、鑑賞者の想像力を掻き立てます。特に、画面全体を覆うような強烈な光の表現は、希望と絶望が入り混じる漂流時の心理状態を象徴しているかのようです。画家が体験したであろうこれらの感覚は、作品に深みと多層的な解釈の余地を与え、観る者を飽きさせません。 - 記憶の昇華としての芸術

「南風」は、単なる記録画ではありません。和田三造は、過去の辛く苦しい記憶を、芸術作品として昇華させました。彼の遭難体験は、肉体的苦痛だけでなく、人間の精神的な強さや生命の尊厳といったテーマと深く結びついています。この作品を通じて、和田三造は自身の体験から得た教訓や感情を、普遍的なメッセージとして後世に伝えようとしました。そのため、作品は単に美的な魅力を放つだけでなく、鑑賞者自身の人生経験や価値観と響き合う、深い感動を生み出す力を持っています。困難を乗り越える人間の力を讃えるかのような、力強いメッセージが込められていると言えるでしょう。

このように、和田三造の個人的な遭難体験は、「南風」という傑作に、単なる写実を超えた、観る者の心に訴えかける深いリアリティと芸術的価値を与えているのです。この背景を知ることで、作品鑑賞は一層豊かなものになります。詳細はこちら:アトリエ・マイルストン: 和田三造の「南風」

「南風」に描かれた男たちの雄々しさと当時の時代背景が共鳴した理由

和田三造の「南風」は、描かれた男たちの力強く雄々しい姿が、当時の日本の社会情勢と深く共鳴し、観衆に絶大な感動を与えました。この共鳴の背景には、絵画表現と時代精神の密接な関係が見て取れます。

- 逞しい肉体表現が象徴するもの

作品中央で赤い腰布を巻き、上着を頭に掲げる男は、日本人離れした筋肉質な体躯で鑑賞者の目を引きます。この力強い肉体表現は、当時の西洋絵画のアカデミズム、特に裸体デッサンや男性像の描写に深く影響を受けています。和田三造はパリ留学経験こそありませんが、黒田清輝らの指導の下、西洋画の写実的な表現技法を習得していました。その技量をもって描かれた男性たちの肉体は、単なる写実を超え、困難に立ち向かう人間の「強靭さ」や「生命力」を象徴しています。これは、当時日本が近代国家として世界に伍していく中で、国民に求められた理想像とも重なるものでした。 - 日露戦争後の「高揚した世情」とロマン主義

1907年の発表当時、日本は日露戦争の勝利に沸き、ナショナリズムが高揚していました。こうした時代背景の中、雄々しく苦難に立ち向かう男たちの姿は、勝利への熱狂と未来への希望に満ちた国民感情に強く訴えかけました。作品が持つロマン主義的な情感、すなわち苦難を乗り越えようとする人間の精神性を描いた作風は、当時の社会が求めていた「英雄性」や「愛国心」と見事に合致したのです。「南風」は、単なる絵画としてではなく、日露戦争後の日本の精神性を体現するアイコンとして受け止められ、多くの人々に勇気と感動を与えました。 - 「ロマン主義的外光派」の代表作としての意義

「南風」は、当時の洋画壇における「ロマン主義的外光派」の代表作とされています。外光派とは、戸外の光を作品に取り入れ、明るい色彩と空気感を重視する画風です。和田三造はこれに、人間の感情や精神性を強調するロマン主義的要素を融合させました。強い日差しと影のコントラスト、感情豊かな人物描写は、これまでの日本の洋画にはない明快さとドラマ性をもたらし、その後の日本の洋画壇に新たなロマン主義的作風を展開させるきっかけとなりました。これにより、和田三造は日本の洋画史における重要なパイオニアの一人として評価されています。この歴史的意義から、2018年には国の重要文化財に指定され、その価値が改めて認められました。参照:文化遺産データベース

このように、「南風」に描かれた男たちの力強さと、それを受け止める時代の精神が深く共鳴したことで、この作品は単なる美術品に留まらず、日本の近代史における一つの象徴として、現代までその輝きを失うことなく存在し続けているのです。

現代美術愛好家を惹きつける「南風」の魅力とSNSでの反響

「南風」は、その文化史的意義だけでなく、現代に生きる美術愛好家をも魅了し続けています。東京国立近代美術館に所蔵され、多くの人々が直接作品と対面し、その感想をブログやSNSで発信することで、新たな共感と感動の輪が広がっています。

- 著名人からの高い評価と再発見

写真家の三好和義氏は、「日本の油絵の中で一番好きな作品」と語り、その「海の世界の頂点」とも評しています。このような著名人による具体的な評価は、一般の美術愛好家にとって作品への興味を深めるきっかけとなります。また、東京国立近代美術館では、キュレータートークなどを通じて「南風」の謎に迫る解説も行われており、作品の新たな側面や美術史的な興味深い論点を知ることで、鑑賞者はより深く作品世界に没入することができます。これは、昔の作品が現代において再発見され、その価値が再認識される過程を示しています。 - SNSで広がる共感と賞賛の声

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSでは、「#和田三造南風」「#東京国立近代美術館」といったハッシュタグと共に、作品に対する多様な感想が日々投稿されています。

たとえば、Xでは以下のような声が見られます。

「和田三造の『南風』、何度見ても息をのむ迫力。明治時代にこれほどの描写力があったとは…画家自身の遭難体験を知ると、さらに胸に迫るものがあるな。まさに命がけのリアリズム。#和田三造南風 #感動」

「東京国立近代美術館で『南風』を鑑賞。あの力強い男たちの肉体美と、荒々しい波の表現が本当に素晴らしい。日露戦争後の日本人の気概が伝わってくるようで、心が震えた。定期的に見たくなる傑作。#MOMAT #日本美術」

Instagramでは、作品の一部を切り取った写真や、美術館での自身の体験を共有する投稿が目立ちます。

「『南風』、初めて生で見たけど、画面から波の音と潮風が聞こえてくるようだった🌊 特に中央の男性の表情が印象的で、どんな状況だったんだろうと思わず想像してしまう。こんな時代にこんな絵を描けるって、本当にすごい芸術家だよね。#和田三造 #南風の感動」

「和田三造の『南風』、力強さと美しさの融合。明治の日本にこんなにダイナミックな洋画があったなんて驚き。視覚情報の少ない時代に、こんなに鮮烈な作品を世に出せた画家の情熱に脱帽です。#アート巡り #名画」

- 時代を超えた共感の理由

これらの声に共通するのは、「作品の力強さ」「色彩の美しさ」「描かれた男性たちの雄々しさ」への賞賛だけでなく、「視覚情報の少ない明治時代に、これほどの技量と力量で描かれたことへの驚嘆」、そして「画家本人の実際の漂流体験から生まれたという事実に、一層の感動を呼ぶ」点です。現代の私たちは、多くの視覚情報に囲まれていますが、その中で「南風」が持つ普遍的な生命力や人間の尊厳といったテーマが、新たな形で共感を呼び、SNSを通じてその価値が拡散されています。美術史的背景を知らなくても、その圧倒的な表現力は多くの人の心を捉え、共有したくなる衝動を生み出しているのです。このように、SNSは「南風」のような古典作品が現代社会で再評価され、新たなファンを獲得する重要なプラットフォームとなっています。参照:和田三造「南風」 | 楽園写真家三好和義公式ブログ

「南風」を深く知るための鑑賞ポイントとさらなる探求のヒント

和田三造の「南風」は、一度見ただけではその深淵な魅力の全てを捉えきれません。作品の背景や美術史的文脈を知ることで、より一層深く鑑賞し、新たな発見をすることができます。

- 制作年と難破場所に関する諸説を紐解く

「南風」の制作年は1907年ですが、この作品が描かれた難破体験の具体的な場所や時期については諸説が存在します。例えば、画家が19歳の時に伊豆大島沖で経験した遭難が基になっているとされていますが、その詳細なルートや漂流日数など、美術史的な探求の余地が残されています。東京国立近代美術館では、これらの「南風」にまつわる謎に迫るキュレータートークが開催されることもあります。こうした解説を通じて、作品の制作背景にまつわる議論を知ることは、絵画そのものへの理解を深めるだけでなく、美術史研究の面白さにも触れる機会となるでしょう。作品を観る前に、あるいは観た後に、これらの情報を調べてみるのも一興です。詳しくはこちら:和田三造《南風》1907年、重要文化財 |キュレータートーク|所蔵品解説012 – 東京国立近代美術館 - 構図と色彩から読み解く画家の意図

「南風」の構図は、荒波の中で小さな船と人間が対峙する緊迫感を強調しています。画面中央に力強い男性像を配置し、遠景には水平線が広がることで、絶望的な状況と、そこから何かを見出すかのような希望が入り混じる感情が表現されています。また、作品全体を覆うような強烈な太陽光と、それによって生まれる明暗のコントラストは、観る者に強い視覚的印象を与えます。特に、赤みがかった腰布や、青い海の表現は、当時の外光派的な影響を受けつつも、和田三造独自の色彩感覚が際立っています。これらの構図や色彩の選択が、画家が伝えようとしたメッセージや感情とどのように結びついているのかを考察しながら鑑賞すると、より多角的に作品を味わうことができます。 - 日本の洋画史における位置づけと影響

「南風」は、日本初の官営美術展覧会「文展」で最高賞を受賞したことで、その後の日本の洋画壇に大きな影響を与えました。当時のロマン主義的外光派の代表作とされ、明快なコントラストによる新たなロマン主義的作風を展開させるきっかけとなりました。この作品が、当時の美術界にどのような衝撃を与え、後進の画家にどのような影響を与えたのかを学ぶことは、日本の近代美術史全体を理解する上で非常に重要です。東京国立近代美術館の解説や美術史の書籍を通じて、この作品が日本の美術史においてどのような「転換点」となったのかを知ることで、「南風」の文化的、歴史的価値をより深く理解することができるでしょう。 - 鑑賞後のさらなる探求:関連情報へのアクセス

「南風」に魅了されたら、東京国立近代美術館のウェブサイトだけでなく、文化遺産データベースや関連する美術系ブログ、YouTubeの解説動画など、様々な情報源を活用してさらに理解を深めることができます。美術館の公式YouTubeチャンネルでは、キュレータートークの動画が公開されていることもあり、専門家による詳細な解説を聞くことで、作品の新たな魅力に気づかされるでしょう。また、画家自身の生涯や他の作品についても調べることで、「南風」が彼の芸術活動の中でどのような位置を占めていたのか、より立体的に捉えることができます。

これらの視点を持つことで、「南風」は単なる一枚の絵画から、歴史、社会、そして人間の精神性が複雑に絡み合った奥深い世界へと変貌します。美術館を訪れる際は、ぜひこれらのヒントを参考に、作品との対話をより豊かなものにしてみてください。

まとめ:和田三造「南風」が現代にもたらす感動と鑑賞のポイント

- 和田三造の「南風」は、画家自身の遭難体験と日露戦争後の時代精神が共鳴し、普遍的な感動を呼び起こす傑作である。

- 力強い肉体表現と明快な色彩は、西洋絵画の影響を受けつつも独自のロマン主義的作風を確立し、日本の洋画壇に大きな影響を与えた。

- 2018年には重要文化財に指定され、その美術史的・文化的価値が現代でも高く評価されている。

- 写真家・三好和義氏のような著名人からも絶賛され、SNSでは作品の迫力、美しさ、そして背景にある物語が新たな共感を呼んでいる。

- 東京国立近代美術館でのキュレータートークや関連情報を活用することで、制作背景の謎や美術史的意義を深く探求し、作品鑑賞をより豊かなものにすることができる。