2025年10月、遠州鉄道の車掌が乗客に対して中指を立てる動画がSNS「X(旧Twitter)」上で拡散され、社会に大きな波紋を広げました。この一件は、単なる個人の行為としてだけでなく、一部の鉄道ファンによるマナー問題や、公共交通機関の職員が抱える深刻なストレスといった、より広範な課題を浮き彫りにしています。この記事では、この遠州鉄道の中指問題の経緯から、その背景にある複雑な要因、そして今後の展望までを、SNSでの具体的な反応を交えながら徹底的に解説します。読者の皆さんがこの問題を多角的に理解し、公共交通機関と利用者のより良い関係性を考えるきっかけとなることを目指します。

遠州鉄道「中指」動画拡散の衝撃と初期反応

2025年10月、SNS「X(旧Twitter)」を舞台に、遠州鉄道の車掌が乗客に対して中指を立てる動画が瞬く間に拡散され、多くの人々に衝撃を与えました。この動画は、浜松市内の遠州鉄道車内で撮影されたとみられ、カメラを構える人々に向け、車掌が明確に挑発的なジェスチャーをしている様子が映し出されていました。特に、都市伝説「きさらぎ駅」の舞台とも考察されている「さぎの宮駅」で起きたと噂されたことも、関心を集める一因となりました。

動画が公開されるやいなや、インターネット上では批判の声が殺到しました。X(旧Twitter)では、「公共の場でこんな行為はあり得ない」「プロ意識が欠如している」「中指を立てるのは絶対にアウト」といった、車掌の行為を厳しく非難するコメントが多数投稿されました。これらの声は、鉄道職員という立場にある人物が、乗客に対して不適切かつ侮辱的な態度を取ったことへの強い不快感と、公共サービスの信頼性に対する懸念を示しています。

しかし、一方で、この出来事には別の側面から光を当てる意見も少なくありませんでした。一部のユーザーからは、「なぜ車掌はこのような行為に及んだのか」「背景には何があったのか」といった疑問が呈され、「もしかしたら、迷惑な「撮り鉄」(鉄道写真愛好家)のマナー違反が原因ではないか」という推測も浮上しました。これは、近年社会問題化している一部の鉄道ファンの過剰な行動が、鉄道職員のストレスや怒りを蓄積させている可能性を指摘するものです。初期段階でのSNSの反応は、単なる車掌の行為への批判に留まらず、問題の根底にある複雑な人間関係や環境要因へと議論を広げるきっかけとなりました。

この動画の拡散は、遠州鉄道だけでなく、広く公共交通機関の職員が直面する困難や、利用者との間に生じる摩擦について考える重要な機会を提供しました。動画のインパクトとその後のSNSの活発な議論は、この問題が多くの人々にとって身近で、かつ深く関心を持つテーマであることを示しています。

なぜ「中指」行為が?背景に潜む「撮り鉄」マナー問題

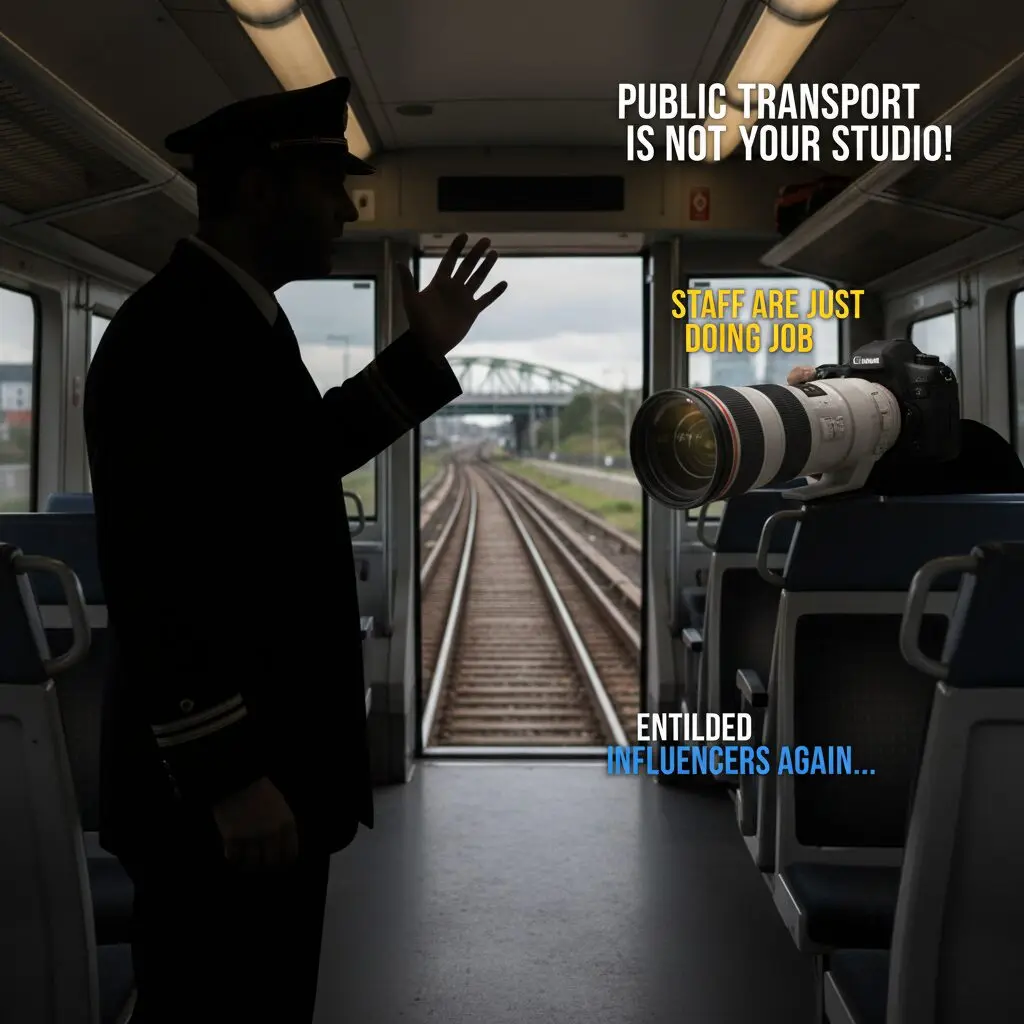

遠州鉄道の車掌による中指立て行為は、SNSで大きな非難を浴びましたが、この問題の背景には、長年にわたり鉄道業界と地域住民を悩ませてきた「撮り鉄」(鉄道写真愛好家)によるマナー問題が深く関わっていると指摘されています。単に車掌個人の問題として片付けるには複雑すぎる、積年のストレスが噴出した結果であるという見方が強まっています。

遠州鉄道沿線では、以前から一部の「迷惑撮り鉄」によるマナー違反が繰り返し報告されていました。具体的には、以下のような行為が挙げられています。

- 線路内への立ち入り:危険を顧みず、より良い写真を撮るために線路内に侵入する行為。これにより運行の遅延や安全上の問題が発生します。

- 通行妨害:駅のホームや沿線の公共の場所で、三脚を立てたり大人数で集まったりすることで、一般の通行人や他の利用者の邪魔をする行為。

- 駅員への詰め寄りや暴言:撮影の邪魔をされた、あるいは注意された際に、駅員や乗務員に対して執拗に詰め寄ったり、暴言を吐いたりするケース。これにより職員の精神的負担が増大します。

- 私有地への無断侵入:個人の所有する畑や敷地に許可なく立ち入り、撮影を行う行為。地域の住民との摩擦を生んでいます。

これらの行為は、鉄道職員にとって日常的なストレス源となっており、ある職員からは、「一部の心ない撮影者の行動が現場に多大な負担をかけている」との証言も出ています。特に、安全運行を最優先する鉄道会社にとって、線路への立ち入りなどの危険行為は看過できない問題であり、職員は常に高い緊張感を持って業務に当たっています。

今回の遠州鉄道の車掌による行為は、こうした長期間にわたるストレスと緊張が蓄積された結果、感情が爆発してしまったものと推測されています。もちろん、いかなる理由があっても公共の場での不適切な行為は許されるものではありませんが、この一件は、鉄道ファン全体の問題ではなく、ごく一部のマナー違反者が引き起こす現場の疲弊という構造的な問題に目を向けさせるきっかけとなりました。参考資料として、ライブドアニュースの関連記事もご覧ください。

遠州鉄道の公式対応と今後の再発防止策

遠州鉄道は、今回の車掌による中指立て行為の動画が拡散されたことを受け、速やかに公式な対応を表明しました。事態の深刻さを認識し、問題解決と再発防止に向けて具体的な動きを見せています。会社側は、まず動画の内容について事実関係を確認中であるとし、当該車掌から詳細な事情聴取を行っていることを明らかにしました。

遠州鉄道の広報担当者は、「お客様や地域の皆さまにご不快な思いをさせたことを深くお詫び申し上げる」と公式にコメントし、今回の件が社会に与えた影響の大きさを認めました。そして、社内規定に照らし合わせて当該車掌に対する厳正な処分を検討していく方針を示しています。これは、公共交通機関としてお客様への信頼を損ねないための当然の措置であり、組織としての責任を果たす姿勢と言えます。

しかし、遠州鉄道の対応は単なる処分検討に留まりません。再発防止に向けた中長期的な取り組みも視野に入れています。具体的には、以下の点が検討されています。

- 職員教育の強化:乗務員や駅員に対し、お客様対応に関する再教育を徹底し、いかなる状況下でも冷静かつ適切に対応できる能力を養成します。特に、ストレス耐性の向上やアンガーマネジメントに関する研修も含まれる可能性があります。

- ファン・地域住民との意見交換の場の設置:一部の鉄道ファンによるマナー問題が背景にあることから、鉄道ファン団体や沿線住民との対話の場を設け、互いの理解を深めることを目指します。これにより、マナー意識の向上を促し、相互協力による問題解決を図ります。

- 情報共有と相談体制の充実:職員が日々の業務で直面する困難やストレスを速やかに報告・相談できる体制を強化し、個人の抱え込みを防ぎます。精神的なサポート体制も重要な要素となるでしょう。

これらの取り組みは、今回の問題を単発的なインシデントとしてではなく、組織全体の課題として捉え、抜本的な改善を目指す遠州鉄道の決意を示しています。企業が危機管理としてどのように対応し、信頼回復に努めるかは、今後の動向を左右する重要なポイントとなります。

SNSが映し出す多様な意見:炎上、共感、そして議論の広がり

遠州鉄道の車掌による中指立て行為の動画が拡散されて以降、SNS「X(旧Twitter)」では、その是非を巡って多様な意見が飛び交い、活発な議論が展開されました。単なる批判に終わらず、問題の根深さや社会の多角的な価値観が浮き彫りになりました。

まず圧倒的に多かったのは、車掌の行為を強く非難する声です。プロとしての自覚の欠如、公共の場での不適切行為への怒り、サービス業としての信頼失墜を指摘する意見が多数を占めました。特に「ありえない」「鉄道会社の顔として失格」といった厳しい言葉が飛び交い、動画が炎上する主な要因となりました。

しかし、一方で、車掌の行為に「共感」や「理解」を示す声も少なくありませんでした。これは、背景にある「撮り鉄」のマナー問題を深く認識している人々からの意見が多く、「撮り鉄のマナーが悪すぎるから、車掌の気持ちも分かる」「現場のストレスは相当なものだろう」といった擁護的なコメントが見られました。中には、「私も同じ状況なら中指立てたくなるかも」という極端な意見もあり、公共交通機関の職員が日々直面している困難に対する同情的な視点が示されました。

具体的なSNS投稿の例としては、以下のような反応が見られました。

👤 鉄道ファンA

「遠州鉄道の件、車掌が中指は絶対ダメだけど、撮り鉄の無法っぷりを見たら同情する気持ちもわかる…。現場のストレス半端ないんだろうな #遠州鉄道 #撮り鉄マナー」

いいね: 1.2K | リポスト: 300 | 返信: 50

👤 一般ユーザーB

「プロなら感情を抑えるべき。どんな理由があろうとお客様に中指はありえない。遠鉄の対応に注目してる。#遠州鉄道 #車掌炎上」

いいね: 2.5K | リポスト: 600 | 返信: 120

このように、SNS上では単純な善悪二元論ではなく、問題の根源にある複雑な事情を考慮した上での多角的な意見が交わされました。この出来事は、公共サービスにおける「プロ意識」とは何か、そして「利用者」としてのマナーとは何かを、私たち一人ひとりに問いかける機会を提供したと言えるでしょう。また、都市伝説として知られる「きさらぎ駅」の舞台と考察されている「さぎの宮駅」で起きたという付加情報も、人々の関心をさらに高め、議論を深める一因となりました。

公共交通機関の課題と私たちにできること

遠州鉄道の車掌による中指立て行為は、一時的な炎上にとどまらず、日本の公共交通機関が抱える根深い課題を浮き彫りにしました。この一件から見えてくるのは、単なる個人の感情的な問題ではなく、組織的な対応の必要性、そして利用者一人ひとりの意識改革の重要性です。

まず、公共交通機関の職員が日々直面しているストレスは、想像以上に大きい可能性があります。運行の安全確保という重大な責任に加え、多種多様な利用者への対応、さらには一部の心ないマナー違反者からの理不尽な要求やハラスメントに晒されることも少なくありません。こうした状況下で、常に冷静かつ完璧な対応を求めるのは、現実的ではない側面もあります。企業側は、職員の精神的ケアやストレスマネジメント研修を強化し、安心して働ける環境を整備することが急務です。また、問題発生時の対応フローを明確にし、職員が孤立しないようなサポート体制を築くことも不可欠でしょう。

次に、利用者としての私たちの役割も再考する必要があります。今回の「中指」問題の背景には、一部の「撮り鉄」による過剰な撮影行為やマナー違反が指摘されています。鉄道を愛する気持ちは尊いものですが、それが他者の迷惑や運行の妨げになるようでは本末転倒です。鉄道ファンコミュニティ全体で、自主的なルール作りやマナー啓発を推進し、健全な趣味活動を目指すべきです。また、一般利用者も、職員への感謝の気持ちを持ち、トラブル時には冷静な対応を心がけることで、より良い公共空間を共に作り上げることができます。

さらに、SNSなどの情報発信の場における責任も重要です。動画の拡散は問題提起のきっかけとなる一方で、情報が一人歩きし、誤解や過剰な批判につながるリスクもはらんでいます。安易な断定や攻撃的なコメントを避け、事実に基づいた建設的な議論を心がけることが、健全な世論形成には不可欠です。

この遠州鉄道の事例は、公共交通機関と利用者、そして社会全体が、互いに尊重し、協力し合うことの重要性を私たちに教えてくれています。問題の根本解決には、企業、利用者、そしてメディアを含む社会全体の連携が求められていると言えるでしょう。詳細な情報はあしたの経済新聞でも確認できます。

まとめ:遠州鉄道「中指」問題から見えてくる課題と未来

遠州鉄道の車掌による中指立て行為は、SNSで瞬く間に拡散され、大きな社会問題となりました。この一件は、単なる個人の行動を超え、現代社会が抱える様々な課題を浮き彫りにしています。以下に、この問題から得られる主要な教訓と今後の展望をまとめます。

- 公共交通機関職員のストレス問題:鉄道職員は、運行の安全確保に加え、一部利用者によるマナー違反やハラスメントに日常的に直面しています。企業は、職員のメンタルヘルスケアとストレスマネジメントの強化が急務です。

- 一部鉄道ファンのマナー問題の深刻化:「撮り鉄」による線路内侵入、通行妨害、職員への暴言などが、職員のストレスを高める一因となっています。ファンコミュニティ全体での自主的なルール作りとマナー啓発が求められます。

- SNSの功罪と情報リテラシー:SNSは問題提起の強力なツールである一方で、情報の拡散が過剰な批判や誤解を生む可能性も秘めています。事実に基づいた冷静な議論を心がける情報リテラシーの重要性が再認識されました。

- 企業による危機管理と信頼回復:遠州鉄道は、事実確認と謝罪、再発防止策の検討を進めていますが、こうした危機に対する迅速かつ誠実な対応が、企業イメージと社会からの信頼を左右します。

- 利用者と企業、社会の共存:この問題は、公共交通機関が提供するサービスと、それを利用する私たち一人ひとりの行動が密接に結びついていることを示しています。互いに尊重し、より良い公共空間を築くための対話と協力が不可欠です。

今回の遠州鉄道の事例は、私たち全員が公共の場での振る舞いや他者への配慮について再考する貴重な機会を提供しました。単に事件を非難するだけでなく、その背景にある構造的な問題に目を向け、より良い未来を共に築いていく姿勢が求められます。